2025.03.27

フレンチファッション・プログラム 2025年2月

東野 香代子(担当教員)

- モダール学院前で記念撮影

コロナ禍で海外渡航が制限されていた時期には、これから先オンラインだけになってしまったら、手仕事で作り上げた作品を五感で楽しむというハイブランドの真髄が伝わらないばかりか、学生もグローバルな体験をする機会を失うことになり、暗澹とした気持ちでした。コロナ明けの2022年にプログラムは再開しましたが、いつまたパンデミックが起こるのか不安でいっぱいだったことを記憶しています。

今回コロナ明け3年連続で催行でき、参加者もワクチン接種証明やら機内でのマスク着用義務やらの煩わしさから開放されリラックスして過ごすことができました。幸い、感染者もなく全員無事に揃って帰国しました。

コロナ禍の残した数少ない良いことのひとつは、個人の判断でマスク着用することにハードルが下がったことでしょうか。以前はフランスだけでなく海外では、マスクをしていると日本と違って予防の意味が理解されず、何か相当悪い病気だと思われて不気味に思われていましたが、今はそれがなくなり、メトロ車内でマスクをしていても変な目で見られることがなくなりました。

研修の様子

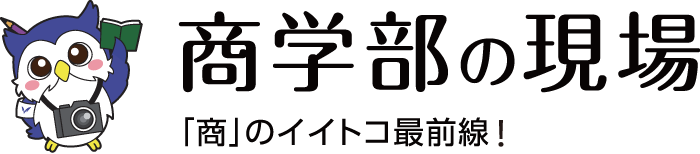

写真1

教室でモダール学院校長からのオリエンテーション

写真2

初日に訪問したagnes b. 社での研修の後、オーナーデザイナーであるアニエスさんが執務室に学生を招待してくれました。現地の社員の人からは「めったにないこと!」と驚かれました。

写真3

agnes b. 社での研修の様子。集合写真の前列左から二人目はアトリエ責任者のマサヨさん。日本の方です。

写真4

ガリエラ宮美術館で開催された帽子アーティスト、スティーブン・ジョーンズの展覧会に行きました。

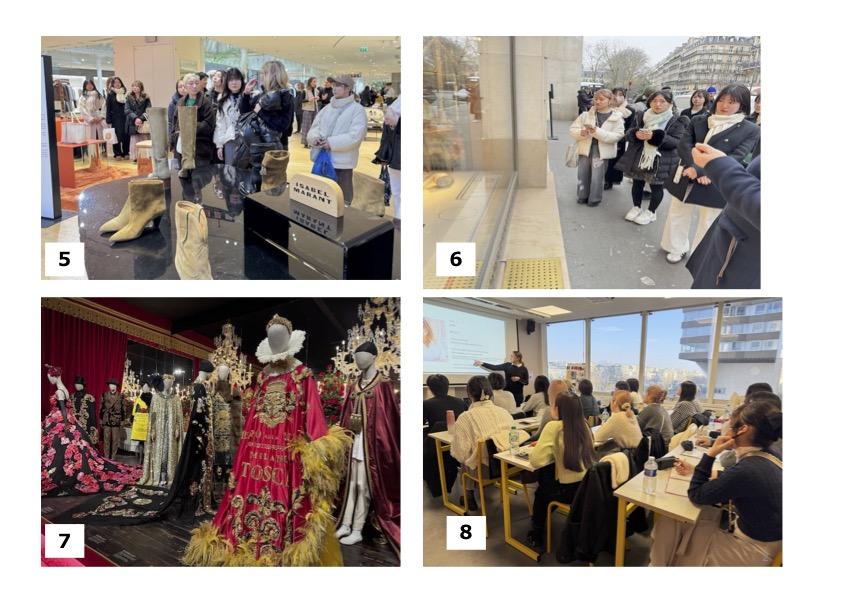

写真5・6

VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の授業では、教室で理論を学んだ後に、実際のブランド店でどのように具現化されているのかを講師の先生の解説と共に検証しました。セーヌ左岸にあるエルメスの新しいコンセプトの店も見学。

写真7

グランパレで開催されたドルチェ&ガッバーナの展覧会。創作への情熱、手仕事の魅力、宗教の影響がテーマで、前日に仏マクロン大統領がフランスに生成AIの大型データセンター設置計画を発表したばかりなので、感慨深いものがありました。

写真8

展覧会やショップの見学だけでなく、教室での授業も充実しています。ハイジュエリーの授業はブランド別のクリエイションの特徴だけでなく、キンバリープロセスの現状やラボグロウン・ダイヤモンドの市場価値変遷についても学びました。ファッションショーの実務講義では、Yohji Yamamotoのパリオフィスでショーの仕事をしていたクリステル先生に、実務に必要な知識と予算観を教えてもらいました。

参加した学生からの感想の一部

- VMDの授業では商品の陳列方法について学んだ次の日に実際に店を回って自分の目で確かめる、ファッションショーの授業では実際にファッションショーの動画を見ながら学ぶ、香水の授業では実際に匂いを嗅ぎながら学ぶなど、実践的な学びを提供していただきました。少しフランス語の癖がある英語を聞き取るのは大変でした。

- Z世代の若者間でアニエスべーの認知度を上げる方法についてプレゼンしました。英語での発表なのでカンニングペーパー見ながらの発表になってしまい悔しかったです。

- 来年度以降参加する方へ。知り合いがいなくて不安に思っている方、大丈夫です! 私も参加前まで知り合いがおらず、自由時間どうしよう、一人で観光地回るのかな、と不安に思っていましたが、最終的には参加者の半数以上とお話しして、仲良くなった人と楽しく観光することが出来ました。

- これまでほとんどファッションをビジネスとして考えたことが無かった為、授業内容の多くが新鮮で楽しかったです。特に、商品の配列形式が多様なこと、ブランドそれぞれの売り方によって形式が変わっていることを学び、実際にブランド店で体感するVMDの授業は、学んだことを自分の目で確かめることが出来て良かったです。

- フランス語特有の発音法則(Hや最後の子音を発音しないなど)の影響もありフランスの方が話す言葉がわかりづらいことがあり大変に思いました。どんな方の英語も理解できるようにもっとリスニングを頑張ろうと思いました。また、逆にリスニングは出来ていても上手く自分の考えが英語で言えず後悔した場面もありました。

- 憧れのパリに初めて行って街並みがとてもきれいで歩いているだけで楽しかった。この研修を通して、今までよりもファッションやそのブランディング、MDなどに興味を持つことができ、これから自分の将来につなげていくためにより勉強しようという意欲がわいた。

- この研修では、各ブランドに対して抱いていた漠然としたイメージが、実はブランド戦略の一環であることや、普段の買い物では気にしないような細かな点にもこだわりがあることを学ぶことができた。そのため、今後消費者として買い物をする際にも、商品以外の部分に目を向けることができ、より一層買い物が楽しみになった。

- 初めてブランドの「DNAコード」という概念を知ったが、画像と共にたくさんのブランドごとによる例を出して教えてくださり、とても分かりやすく面白い内容だった。今までただ高級そうとしか思っていなかったハイブランドの店舗の内装は、ブランドの確固たるコンセプトに基づいて作り込まれていることを学び、ハイブランドに対する興味が高まった。また、座学も面白かったが、翌日に実際に店舗を見学する機会があった点がとても良かった。

百貨店や路面店を歩き回り、かなり体力を要する一日になったが、先生の解説もありとても有意義な機会になった。日本では、ハイブランドの店舗に見学で行くのは敷居が高かったが、授業の一貫で行けて良かったと思う。 - オンラインショッピングが普及する中でいかにリアル店舗に意義をもたせるかという話題について以前から興味を持っていたが、リアル店舗では「特別で感動的な体験を提供することが必要」というお話を聞き実際にそれを体験し、とても納得できたため、これからの商学部の学問でこの知見を活かしていきたいと感じた。

- ブランドのモチベーションに関する講義は特に興味深かった。今までブランドを、ハイブランド/プチプラというような価格や店舗の立地による区分で見ていたが、それぞれのブランドがどのテリトリーをモチベーションとしているかということを学び、「本当のブランドの価値」を少し見いだせたような感覚になり、とても面白かった。

- リアルな課題についてブランド戦略の視点から取り組む機会は今までなく、決して簡単なものではなかったが、実践的なグループワークはとても有意義で、社会人になった後でも活用することができる大きな経験になった。特に楽しかったのは、グループのみんなでアイディア出しをした時間であった。皆一度出るとアイディアが止まらず、カオスな状況になってしまった瞬間もあったが、そこで同じ指向・興味関心を持った人と真剣に取り組むグループワークの楽しさに気づくこともできた。講義内容のおさらいにもなり、とても有意義なものであった。

- 本プログラムに参加しようと考えた理由は際めて単純で、「エミリーパリへ行く」を見てフランスのファッションビジネスについて興味を抱いたからだった。フランスには以前からずっと行ってみたいと思っていたし、さらにそこでビジネスについ学べるのなら、一石二鳥と考え、ほぼノリと勢いで参加を決意。結果、全く後悔はありません。一言で言うと、自身の世界観が変わりました。百聞一見にしかずという諺があるように、実際に思い切って外国に足を踏み入れてみないとわからないこと、感じることのできないことはたくさんあるが、パリの人は皆観光客に対してウェルカムじゃない、英語で接客してくれない、汚い、スリが多いなどなど多くの情報や噂が世に出回っていますが、感じ方は人それぞれです。自分の足で実際に行ってみるまではなにも言い切れないのではないでしょうか。

- ラグジュアリーファッションに関すること全般を楽しく学ぶことができました。教室での授業の前後に、そこで学ぶことを実際に見たり体験したりできる課外活動が設定されており、授業でインプットしたことを課外活動でしっかりとアウトプットできたため、どの授業もよく理解することができました。

- このプログラムの1番の魅力が、ファッションを多角的に観察できる課外活動の充実度である。実店舗訪問やジュエリーの展示会は、授業の前後の学びと関連しており、知識を深めるのにとても効果的だった。

印象に残っているのは「ファッショングリーンハブ」である。SDGsに関連するゼミに所属していたため、ソーシャルビジネスを実現している企業の話を詳しく聞けたことは、非常に貴重な経験だった。スーパーなどでもフェアトレード商品の取り扱いが多く、日本よりも消費者の社会貢献意識が高い国だという印象はあったが、そうした取り組みが公的機関やパリ市庁などの支持を受けて成り立っていることを改めて認識した。 - なぜラグジュアリーブランドが人々を魅了するのか、ブランドとしての価値を高める試みやコミュニケーション方法など、就職後にも役立つ内容であった。海外企業の話を直接聞ける貴重な機会にもなる。卒業間際のタイミングでギリギリいけて本当に良かった。

- アニエスベーをはじめとして、環境問題に配慮した会社では、どのように服がデザインされ、作られているのか、細かい過程まで丁寧に教えて下さり、驚いたことが多々ありました。その中でも特に、印象的だったのは、現在のような機械や技術が発展している世界でも、服のデザインや、繊細な装飾、型のラインや大きさなど、うまく先端技術を取り入れながらも、人の手作業がほとんどであり、たくさんの方の地道な努力の積み重ねであるということです。課外活動を通して、フランスの過去から今も続いているファッションに対する熱量を改めて実感することができました。

- 最も為になった課外活動は、Fashion Green Hubの見学です。私は元々、ファッション産業のゴミ問題に興味があり、デザイン性や独自のブランドイメージを維持しつつもそのような環境問題に取り組んでいくビジネスについて深く知りたいと考えていたため、Fashion Green Hubでの時間はとても有意義でした。特に印象に残っているのは、実際に服を製作している現場での日本人のチーフの方からのお話で、ブランドが服を作る際に余った大量の布を使ってパッチワークなどの服を製作していること、性被害や暴力など様々な困難を抱えた女性を積極的に雇用していること、そのような取り組みに理解を持つ人が顧客層に多いことなどを知り、勉強になりました。また、チーフの方が温かく、私たち学生が質問しやすい雰囲気を作ってくださったのも有り難かったです。

- 課外活動では、個人旅行なら探し出せないような美術館に行けてとてもよかったです。美術館というと、絵や彫刻のイメージしかなかったのですが、芸術性を感じたり、日常的なものまで題材にしたりしている帽子や、ひとつひとつが繊細で息をのむように美しいドレスなどの洋服をたくさん見ることができてとても刺激を受けました。また、展示方法もこだわっているものばかりで、さまざまな形でそのブランドのイメージを維持できるような方法でかつ、展示物が一番引き立つような方法でとても素晴らしかったです。また、目からだけでなく耳からの情報からも展示に引き込まれるものがあり素晴らしかったです。

- 他学部履修として申し込みをしたことに少し不安がありました。しかし、実際に研修が始まってみると、学部関係なく他愛のない話をしたり、パリでの慣れない生活の相談をしたりと自然と仲良くなれました。興味があるなら、思い切って参加してみるのも良いかもしれません。本場のパリでしか、大学生の感性でしか、フレンチファッションプログラムでしか、学べないことがたくさん待っていると思います。

- VMDの授業が特に印象的でした。授業の次の日に実際のブランドのショップを見学することで、授業で聞いた知識を忘れないうちに自分の中に取り組むことができました。また、普段何気なく持っているブランドのそれぞれのイメージは徹底的な戦略や隠れた工夫によるものであると理解できました。

- 英語での授業については、今までは学校教育における「用意された綺麗な英語」にしか触れておらず、フランス語の訛りがある「生きた英語」に触れるのは初めてのことで新鮮でした。それゆえによく聞き取ることができず悔しい思いをしました。この悔しさをバネに、机に向かうだけの学習ではなく外に目を向けた学習もしようと思いました。

- 実際にフランスで生活してみると、確かに自己責任の国ではありましたが、冷たい人が多いということはありませんでした。レストランでメニューに分からないところがあれば嫌な顔をせず教えてくれたし、“Where are you from?”と気さくに話しかけてくださる方もいました。言葉が通じないから、よその国の人だからというだけで必要以上に身構える必要はないなと思いました。

- 9時‐9時45分から授業や課外活動があることが多かったので、朝は7時に起きてパン屋さん巡りをしていました。終わる時間は日によって違いますが、事前にわかっているのでそれに合わせて美術館などの予約をしていました。

- 英語にあまり自信がないという方は、事前に質問を考えて授業を受けるのも良いと思った。町では基本的に英語が通じるし、レストランやカフェでも店員の方がよく助けてくれるので心配はいらない。