2025.07.25

公認会計士に関する授業 ~公認会計士の先へ~

商学部3年 田中 咲羽〔商学部の現場〕編集部記者

こんにちは。〔商学部の現場〕学生記者の田中です。

今回は、"資格に強い商学部(明治大学公式サイトより)"の観点から、資格試験について紹介します。

高校生の皆さんは"公認会計士"という資格の名前を聞いたことがありますか?

公認会計士とは、会計のスペシャリストとして会社の財務に関する資料に間違いがないかを検証する人、簡単に言うと、会社の財務のお医者さんです。皆さんは健康診断を受けますよね。公認会計士の仕事は会社の財務の健康診断をすることです。何か悪いところがあるかどうか、"監査"という形で調べるのです。

記者は高校時代の友人が公認会計士を目指していたことから、公認会計士のことを知りました。けれど、大学に入るまで、大学の授業と公認会計士試験との関係をあまり知ることができませんでした。なので、大学を選んでいる最中の皆さんに、大学の授業と公認会計士試験の関係をお伝えできたらと思います。

そして、公認会計士という資格を知ってもらえたら嬉しいです。

公認会計士について

公認会計士試験について簡単に紹介したいと思います。

公認会計士は国家資格で、その資格を得るためにはまず短答式試験という試験に合格し、その後に論文式試験というものに合格しなければなりません。

そして明治大学商学部には、この公認会計士試験に向けての様々な仕組みがあります。

例えば、題名にもある通り、公認会計士試験に関する授業です。今回はその授業について取り上げたいと思います。

公認会計士試験には大きく6科目あります。

財務会計論、管理会計論、企業法、監査論、租税法、経営学(他の科目にも変更可)です。

科目について簡単に説明をすると、財務会計論は投資家に見せる資料である財務諸表を作るのに関するもの。管理会計論はその名の通り会社をより良くするための管理に関するもの。企業法は会社に関する法律。監査論は公認会計士が監査をする上での理論や制度。租税法は税金に関する法律で、経営学は会社の経営に関するものです。

明治大学商学部にはこの6科目に関する授業があります。

今回はその中で、財務会計論の授業を担当している姚俊(ヨウ シュン)教授とその履修生にお話を伺いました。姚俊教授は会計について研究をされている方で、明治大学の教授をしながら、昨年まで監査法人の研究員としてもお仕事をされていました。

インタビュー

──教授が担当している財務会計論の授業について簡単に教えていただけますか

この授業はね、公認会計士の試験勉強をするための授業じゃないんです。もっと広く、将来専門家として実務の現場でちゃんと活躍できるようになるための「土台」をつくる授業なんです。もちろん、公認会計士試験の勉強って、知識をしっかり定着させるためにたくさんの問題を何度も解くことが大事ですよね。でもそれは、予備校や個人学習でしっかりやってもらえればOKです。

一方でこの授業では、たとえ内容が試験範囲と被っていても、まったく違うやり方や角度で教えています。教科書の模範解答をただ覚えるだけじゃなくて、「なんでそういう答えになるのか」という本質的なところをちゃんと考えてもらいたいんです。

──授業の中で重視していることはありますか

そうですね。授業の中で特に重視しているのは、実務の世界でたくさん存在している問題を取り上げ、ケーススタディや会社の実際の財務データを使って、学生たちに考えてもらうことです 。財務会計は法律で定められている部分が多いですが、単にルールを暗記するのではなく「なんでこのルールがあるのか」「実務ではどうやって活かすのか」と考える力をつけることがとても大切だと思っています。

しかも実務の世界は、試験問題の内容よりも先に進んでいます。例えば、AIの進展やサステナビリティといったテーマは、まだまだ制度としては整っていないけれど、現場ではすでに対応が求められています。この事は、将来専門家として活躍したいと考えている学生にとっても極めて重要な視点です。そのため、この授業では「これからの課題」についても積極的に紹介し、広い視野を育てていきたいと考えています。

──監査法人PwCで研究員をされていたそうですが、その経験は授業にも関係していますか

はい、関係しています。PwCの基礎研究所というところで「次世代の会計と監査」について、専門家の方々と一緒に10年近くじっくり研究していました。グローバル化や社会構造の変化、テクノロジーの進展などにより、会計・監査の世界がこれからどう変化して、それにどう対応していくべきか、そういった大きなテーマについて議論を重ねていたんです。

その経験を通じて強く思ったのは、「目の前のことだけを見ていてはダメだな」ということです。10年後、20年後を見据えて、今なにを考え、どう動くのかが本当に大切だと感じています。だから、授業でもその視点を大切にしています。単に今あるルールや制度を教えるだけでなく、実務の現場で実際に起きている課題や挑戦にも触れながら、いろいろなことを学生に紹介しています。

──素敵です

会計は決して閉ざされた世界ではありません。会計のことだけを知って、自分の中だけで完結してしまうような理解では十分とは言えないんです。

情報は最終的に、それを使う人がいて初めて意味を持ちます。例えば、企業の財務情報を使う投資家と同じ言語で会話できなければ、どれだけ知識があっても活かしきれません。

だからこそ、会計そのものだけでなく、経済、金融、ビジネス全体の流れの中で会計を考えることが大切です。そして、他の人にきちんと伝える力、説明する力も重要なんです。つまり、会計を大きな枠組みの中で理解し、他分野と繋げて考えられるようになること。これが、これからの会計を学ぶうえで、とても大切な姿勢だと思います。

さらに言えば、この会計の分野自体も常に変化・発展し続けています。だから、私たち自身もアップデートをし続けないと、すぐに取り残されてしまいます。学び続けること、それがこの分野で生きていく上で欠かせない力なんです。

──公認会計士を目指していたり興味がある高校生に何か一言お願いします

公認会計士を目指すことはとても素晴らしいことです。なぜなら、その資格は人間性を高めたり、専門性が高く社会に大きく貢献できる職業だからです。

試験は公認会計士になるための第一歩なので、試験勉強はとても大事です。けれど、それだけでは足りないです。

試験に合格した後には、もっと複雑な世界が待っているんです。その世界の中で色々な課題を解決して、対応するための力を大学の間で身につけることが大事です。だから、試験勉強だけではなく、幅広く学んで、視野を広げて、そして頑張ってください。

──最後に教授の思う明治大学商学部の魅力について教えていただけますか

明治大学商学部は私から見ると"自由"ですね。

"自由"というのは放任するという意味ではなく、自分の将来を自分で設計できるということです。将来何がしたいか沢山悩んだり、試行錯誤したり、探したりする環境が沢山整っています。このプロセスを経て、「自分はこれに興味があって、こういう仕事をやりたい」など自分の事を分かるようになって、そして将来の成長に繋がっていくのです。

また、会計士を目指す仲間も多いのでお互いに切磋琢磨し合えるのもいいところだと思います。

履修生にインタビュー

財務会計論の授業を受けている3年生の石飛和紗さんからお話を伺いました。

──授業では具体的にどのようなことをしていますか

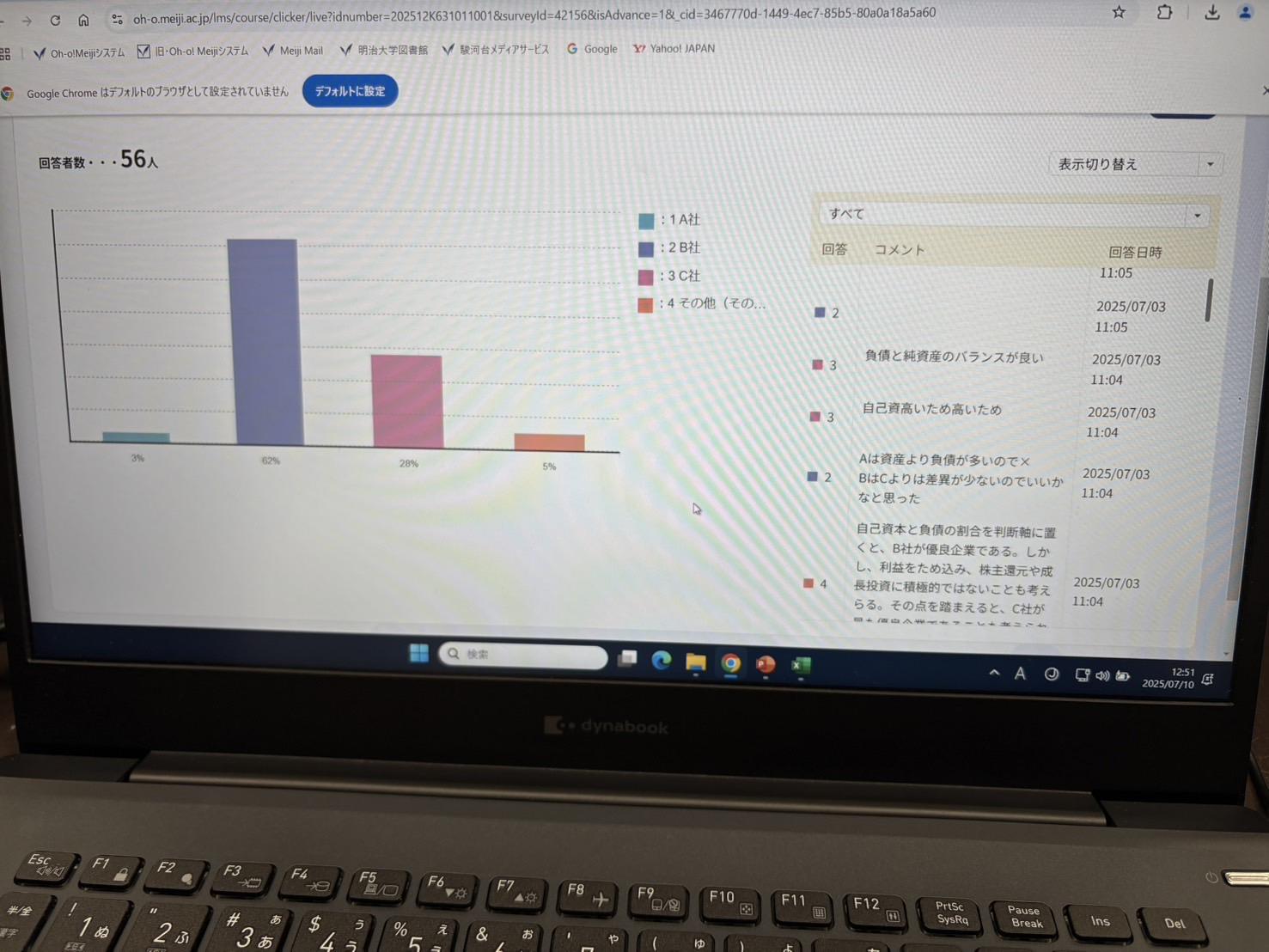

授業中、クリック回答という簡単なQ&Aをする時間があって、匿名でみんなの考えが表示され、他の学生が何を考えているのか分かるのがおもしろいですね。

他には連結損益計算書(企業が投資家に見せる資料)をいくつか挙げて、どの企業がより業績が良いのかを比べる、実務寄りの授業が行われるのもおもしろいと思います。簿記を取っていない人が受けても理解できるようになっていて、考え方を示してから実例に移ります。会計処理の仕分けなども説明してくれます。

──公認会計士を目指していなくても大丈夫ですか

そうですね。財務の知識がつきますからね。

幅広い人に対応にしているので、公認会計士を目指している人にもそうでない人にもおすすめです。内容はそこまで難しいわけではないですが、小テストなどはちょっと大変かもしれません。

──では、最後に高校生に向けて一言お願いします

商学部は1、2年生の時に、"貿易総論"などのいわゆる会計と言われる科目以外も習うので視野が広がります。純粋に会計一筋というよりは視野が広がっていくと思います。

インタビューを通じて記者自身も自分の将来について考えさせられました。

明治大学商学部は、教授が言っていたように自由なところだと私も思います。周りに様々な将来を描く人たちがおり、十人十色を日々感じています。

将来を描くのは自分自身です。 これを読んでくださった皆さんに素敵な将来が訪れますように。

ぜひ、大学生になったら色々なことに挑戦してみてください。