2024.10.26

アルコール体質を決めるALDH2遺伝子型の検査の実験

浅賀 宏昭(科目担当教員)

私の総合学際演習室(浅賀ゼミ)では、バイオテクノロジーの社会への応用が重要な研究テーマの一つである。この度、2024年度秋学期に、かずさDNA研究所の全面的協力を得て、アルコール代謝において重要な働きを担っているアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)の遺伝子型を調べる検査に相当する実験を、和泉キャンパスの多目的実習室(006教室)で実施した。ここにその概要を報告する。

日本で酒として販売されている飲料には1度(15℃における体積濃度で1%に相当)以上のアルコール(正確にはエタノール:C2H5OH)が含まれている。これを飲むと、エタノールが吸収され、主に血液を介して全身に回り、神経系を構成する細胞にも作用するので酔うことになる。飲んだ量や体質にもよるが、この酔いは数時間から半日程度で治まるものの、気分が悪くなる「悪酔い」は比較的長時間にわたって続くことがある。これはエタノールが代謝されて、より毒性の高いアセトアルデヒドに変化するからである。

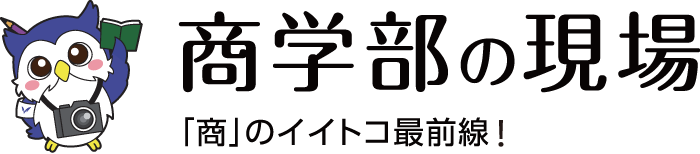

エタノールを含む酒を飲んでから、酔いや悪酔いが醒めるまでの代謝には図1に示したように2段階ある。ほとんどの日本人は、アルコール脱水素酵素(ADH)がよく働くので第1段階は比較的速やかに進むが、後述するように半数近くの日本人はその後の第2段階が遅いことが判明している。

- 図1 体内(主に肝臓)におけるエタノールの2段階の代謝

代謝の第2段階が速いか遅いかを決めているのは、その反応を主に触媒する酵素であるALDH2の遺伝子型である。人類はもともとALDH2がよく働く遺伝子型(NN型)だけを持っていたが、ある先祖のALDH2遺伝子に変異が起き、あまり働かない(計算上は16分の1働く)遺伝子型(ND型)が発生したと推測されている。そしてこのND型を持つ男性と女性の組み合わせから生まれた子孫に全く働かないDD型も発生したと考えられている。

DD型の場合、少量の飲酒で顔が赤くなり気分が悪くなる「悪酔い」に確実になるという。ND型はDD型ほどではないが悪酔いしやすい体質である。国別にND型+DD型がどの程度の割合で存在しているのかが調査されており、それによれば、日本は44%であり世界で最も高い(2番目は中国の41%、3番目は韓国の28%)。一方、欧米人はALDH2がよく働くNN型がほとんどなので悪酔いしないという。これから国際的舞台で活躍しようという日本人学生は、この事実をよく認識しておくべきではないかと思われる。

今回実施できたのは、ALDH2の遺伝子型が、NN型かND型か、もしくはDD型であるかを確認する遺伝子検査に使われている実験である。2024年10月26日(土)の午後に、和泉キャンパス第一校舎多目的実習室(006教室)に集合し、被験者となる学生からは同意書の提出を確認してから行った。

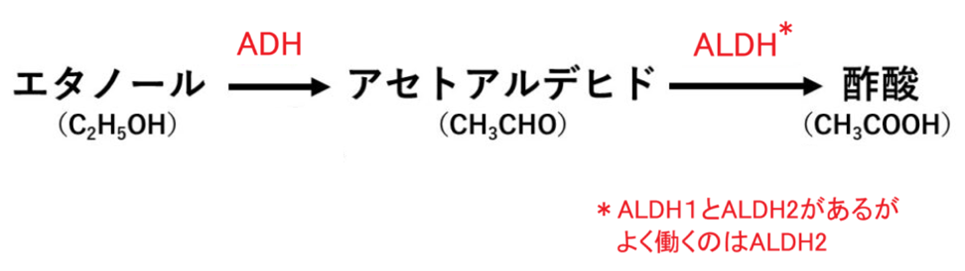

まず学生自身の唾液を試料として採取し、唾液中に混ざっている口腔粘膜上皮細胞を遠心分離機で集め、同細胞に含まれるALDH2遺伝子に相当するDNAをPCR法で増幅した(図2)。

- 図2 PCRでALDH2遺伝子相当部分のDNAを増幅(右の画面は温度変化のプログラムを示す)

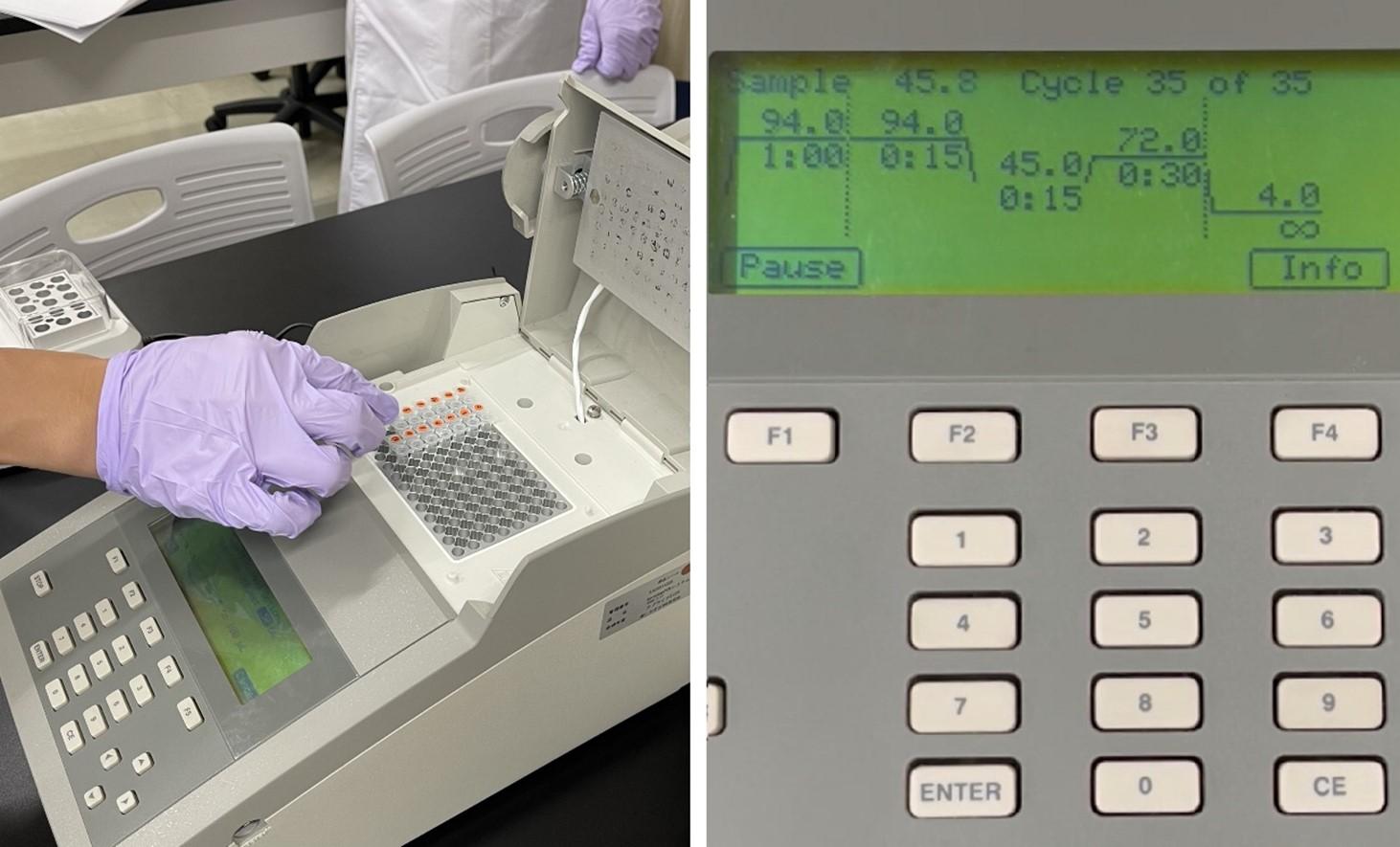

次に、増幅されたDNAをアガロース電気泳動にかけて分析し、その結果からALDH2遺伝子型が何型であるのかを判定した(図3)。

- 図3 増幅したALDH2遺伝子相当部分を含むDNA断片をアガロースゲル電気泳動で分析 (左:装置に試料をかけているところ、中:結果を蛍光で確認しているところ、右: D型のバンドが矢印の位置に検出された結果の典型的な例)

今回、被験者となる学生に同意書の提出を先に求めた理由は、遺伝子型が個人情報の一部だからである。遺伝子型を知ることは、家族(血族)のそれまでも推定できるという側面もあるので、慎重に進めねばならないからだ。また、各試料には学生の名前を明記せず、本人のみがわかるようナンバリングする配慮も行った。

図3の右端の写真は、ある学生の結果の一部である。矢印の位置にD型のバンドが確認されたが、N型のバンドは明瞭ではなかった。この結果から、この試料を提供した学生はDD型であると判定できた。

絆創膏を使うパッチテストという簡易的な方法でもNN型、ND型かDD型であるのか、だいたいは推測できると言われている。今回は遺伝子型を明らかにしたので、曖昧さを排除して、被験者自身の体質を判定できた。すでに考察したことがあるが、注意すべき点としてNN型を俗に「飲める体質」「酒豪体質」などと表現されてしまうことがある。しかしエタノールの代謝がスムースに進む体質か否かは、ALDH2だけでなく、第1段階をADHの遺伝子型も調べねばわからない。また、このような呼び方はハラスメントにつながりやすいと思われるので「悪酔いしにくい体質」のように表現すべきである(参考文献参照)。

ところで、図3で示したようなDD型やND型の結果が出ると、その被験者は概して落胆するようである。しかし1人の先祖に変異が発生しND型が現れ、そのDを受け継いだ子孫が生き残って、日本のみならずアジアの国々に広がった理由を考えてみよう。DD型やND型はほとんど飲めないか少量しか飲めないので、飲み過ぎが引き起こすアルコール依存症、肝硬変、肝がんなどの病気を避けられたことが大きく関係しているに違いない。DD型やND型は、これらの病気にかかるリスクが極めて低いので、子孫を残しやすいのであろうと考えられることから、落胆すべき体質では決してないのである。

日本は、飲酒には比較的寛容な国だと言われてきた。だが急性アルコール中毒で亡くなる人や、飲酒運転による交通事故もゼロにはならない。そこで日本では、法律や条例を整備して飲酒行動への監視を年々厳しくしてきた。従って、このような実験を大学生に実施する意義は、遺伝子検査の実際を学び、被験者の遺伝子型を明らかにするだけにとどまらず、飲酒について再考する機会を大学生に提供する点にもあると思われる。

最後に、今回の実験に必要な実験機材等を提供してくださった公益財団法人かずさDNA研究所に深謝申し上げる。実験機材等の受け取りと返却には自然科学実験準備室の安齋東氏と原田真実氏に、また実験においては大学院教養デザイン研究科博士後期課程の浅賀智成氏に、それぞれ御協力をいただいた。併せてここに記して感謝申し上げる次第である。

参考文献

浅賀宏昭(2013)「生命科学実験教材としてのエタノールパッチテスト ―遺伝子型まで推定できる意義と実施上の注意点の再検討―」『明治大学大学院教養デザイン研究科紀要』5, 77-92.