2025.04.09

商 × 農 × 企業専門家 ―浅賀ゼミが植物工場に関する研究会を開催―

浅賀 宏昭(科目担当教員)

総合学際演習室の浅賀ゼミは、農学部の生産システム学研究室(池田研究室)と、大和ハウス工業の専門家を和泉キャンパスにお招きして、植物工場と工場野菜に関する研究会を開催した。商・農両学部と企業専門家のシナジーで、総合的な学びの機会となったので、その概要を報告する。

明治大学植物工場基盤技術研究センターが生田キャンパスにある。これは経済産業省の先進的植物工場施設整備費補助事業によって設立された、人工光型植物工場の研究開発・技術普及および人材育成を担う施設である。特徴の一つが農商工連携で、センター長を農学部の池田 敬教授が務め、センター員と運営委員には商学部からも鳥居 高教授と浅賀が参画している。

浅賀ゼミには植物工場に関連したテーマで調査・研究を希望する学生が、毎年、入室してくる。そこで池田教授にお願いして、2023年から合同で研究会や見学会を3月に開催してきた。今年は3回目で、和泉のラーニングスクエア(LS)の教室に、農学部池田研究室の皆さんと、池田先生とコラボレーションされている大和ハウス工業の大塚貴雄さまをお招きして、たいへん豪華な陣容での研究会となった。

人工光型植物工場は最先端の施設栽培の一種であり、室内で野菜の計画生産を可能にする画期的な食品生産システムである。収穫された工場野菜は幾つもの優れた特徴を持ち、慣行栽培された野菜とは異なる流通経路で消費者に届けられる。このような特徴からも、植物工場が持続可能性を維持しつつ稼働していくために、多様な視座からの学際的研究が欠かせないことが理解されるだろう。

当日は始めに、浅賀ゼミの学生(2・3年生)と、池田研究室の学生(2~4年生)とサティッマンナイタム先生(研究知財特任講師)が自己紹介した後で、大和ハウス工業の植物工場担当者である大塚貴雄さまにご挨拶いただいた。大塚さまは、本学経営学部のご出身なので、このことを知った学生らは興味が倍増した様子であった。

次に浅賀が前座として「植物工場野菜の特徴」について、レタスを例として解説させていただいた。工場野菜は生産コストが高いが、衛生的で洗わずに食べられ、日持ちする上、歩留まり率(可食部の割合)が高いなどの利点がある。野菜には価格が変動しても需要があまり変化しない(需要の価格弾力性が低い)特徴があるので、値引きは売り残しを出さないためにはあまり効果が期待できないことを指摘した。野菜は需要をみて生産量を調整することが困難だが、この点も工場野菜ならば比較的し易いという利点がある。以上のほか、工場野菜の生産コストが高い問題点は、卸売市場を通さない方法で市販価格を抑えるべく対処されていることなどを話した。

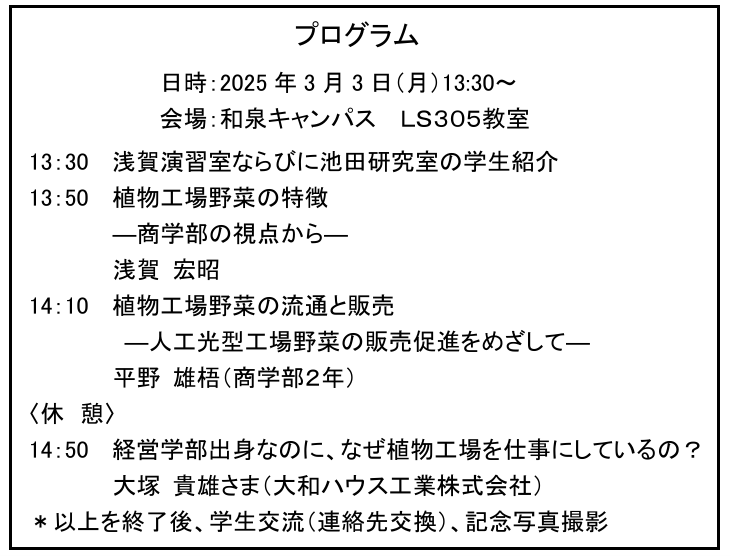

- 当日のプログラム。質疑応答を十分にするためにやや長く時間をとった。

続いて浅賀ゼミ2年生の平野さんが登壇し「植物工場野菜の流通と販売」のテーマで研究発表を行った。植物工場および工場野菜が抱える課題を概観して検討し、(1)安定的な販売先の確保と販路の拡大、(2)消費者の持つイメージ(消費者意識)の向上、(3)立地の課題などに整理した。続いてこれらへの対応について、ここでは詳細を省くが、考えられうる具体的アイディアを合わせて対策案として提言した。発表後、農学部生から多数の質問をいただいた。なかには内部の発表会では出ないような鋭い角度からの質問もあり、発表者はもとより商学部生にはとても良い刺激になった。

最後に、大和ハウス工業の大塚さまに「経営学部出身なのに、なぜ植物工場を仕事にしているの?」のテーマでご講演いただいた。同社は、植物工場そのものを研究開発し扱っている会社である。冒頭で、植物工場には改善すべき未熟な点があることを指摘された。専門家からのこの指摘はとてもインパクトがあり興味深いものであった。続いてスティーブ・ジョブズのスピーチを紹介し、彼の生きざまに共感し、好きなものをやるべきだという考えから、ご自身も植物工場を仕事にしていると話された。後で提出された感想文によれば、これから就活を始めるタイミングの学生らにはたいへん響いたようであった。講演後、学生からの、これから先は何をしようと考えているのかとの質問に、ここだけの個人の考えと断わりつつも、幾つかの発展的なアイディアを披露された。このような夢のある話を、大学の「大先輩」から聴けたことは、得難い貴重な機会であり、参加者の皆には大きな糧となったに違いない。

- 研究会終了時の記念撮影。右から十人目が大塚貴雄さま。農学部の池田 敬教授は委員会の会議の都合で中座されており、浅賀はこの写真の撮影者なので、二人とも写っていない。

このような研究会の開催に賛同され、ご多用のなかで研究室の学生を引率してくださった農学部の池田 敬教授と、たいへん興味深いご講演をしてくださった大和ハウス工業株式会社食品・医薬品施設推進室農業担当課長の大塚貴雄さまに深謝申し上げる。また、サティッマンナイタム先生(研究知財特任講師)は貴重な時間を割いて参加してくださり、自然科学実験準備室の安齋東さんと原田真実さんには会場の設営にご助力いただいた。ここに記して感謝の印としたい。